냉면에도 철이 있다.

매년 여름이 되면 냉면이 생각난다. 그건 계절 탓이라기보다 어떤 추억이 철따라 돌아오기 때문일지도 모른다.

나는 늘 물냉파였다. 그 시원하고 새콤한 국물은 여름날 내게 가장 확실한 위로였다.

비냉은 복잡했다. 맵고, 진하고, 감정처럼 얽힌 맛 같아서 꺼렸었다. 여름이면 항상 물냉 vs 비냉을 두고 고민했지만 결국 물냉으로 돌아오곤 했다. 내 입맛은 단순하고 명확한 걸 좋아했으니까.

예전엔 그런 나와 ‘취향이 같은 사람’이 가장 좋았다. 내가 물냉을 좋아하니, 너도 물냉이면 우리는 인연이겠다 싶었다. 정말 그렇게 만난 사람이 있었다. 같은 과 선배였다. 여름 방학을 앞두고 우리는 시원한 연애를 시작했고, 첫 데이트 메뉴가 냉면이었던 것도 우연이 아니었다. 그날도 무덥고 끈적한 날씨였는데, 그는 메뉴판을 보자마자 말했다. “물냉 두 개요.” 나는 그 말에 반쯤 반했다. 말을 안 해도 통하는 느낌. 물냉 육수에 얼음 둥둥 띄운 모습은, 그날의 설렘과 함께 지금도 기억에 또렷하다.

그렇게 시작된 냉면 연애는, 여름마다 시원하게 이어졌다. 같은 메뉴를 시키고, 같은 부분에서 감탄하며, 육수까지 다 마시고는 “캬~” 하고 동시에 감탄하던 우리. 나는 ‘같은 취향 = 궁합’이라 믿었다. 그는 나를 닮은 사람 같았다.

그래서 더 끌렸고, 그래서 더 금방 싸웠다.

문제는, 정말 너무 닮았다는 거였다. 서로 말 안 해도 통하는 건 처음엔 좋았지만, 나중엔 말 안 해서 싸우게 됐다. “네가 알아서 챙기겠지.” “굳이 말 안 해도 알겠지.” 그 침묵 속에서 서운함이 쌓였고, 결국 우린 국물처럼 차갑게 식었다. 그렇게 끝난 냉면 연애. 아이러니하게도, 마지막 데이트도 냉면집이었다.

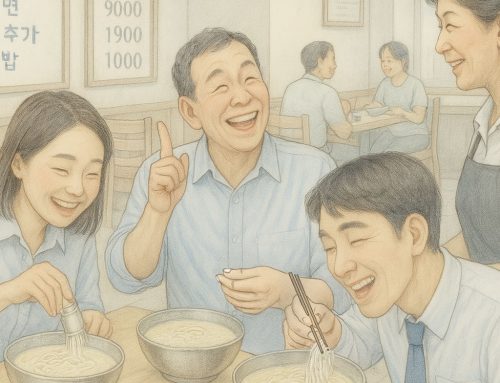

시간이 흐르고, 나는 다른 사람을 만났다. 그는 비냉파였다. 그것도 매우 강한 비냉파. 처음엔 이질감이 컸다. “이렇게 더운 날에 매운 걸 먹는다고?” 그는 되물었다. “이렇게 더운 날에 아무 맛도 안 나는 걸 먹는다고?”

다툼은 아니었다. 단지 ‘다름’이었다. 연애를 하면서 우리는 늘 같은 메뉴를 시키진 않았다. 그는 비냉, 나는 물냉. 어느 날은 반씩 나눠 먹었고, 또 어떤 날은 “오늘은 네 거 먹어보자”고 했다. 그리고 식당을 나서며 늘 물었다. “어땠어?” 우린 다름을 묻고, 받아들이고, 맛을 공유했다. 나는 그 다름이 참 좋았다.

그와 연애하던 시절, 여름은 서로를 알아가는 계절이었다. 물냉이든 비냉이든, 우리의 여름엔 냉면이 있었다. 다른 걸 좋아하는 우리는, 그래서 서로를 더 많이 이야기하고 이해하게 되었다. 내가 말하지 않아도 아는 사람보다, 말하면 귀 기울여주는 사람이 더 좋다는 걸, 그제야 알았다.

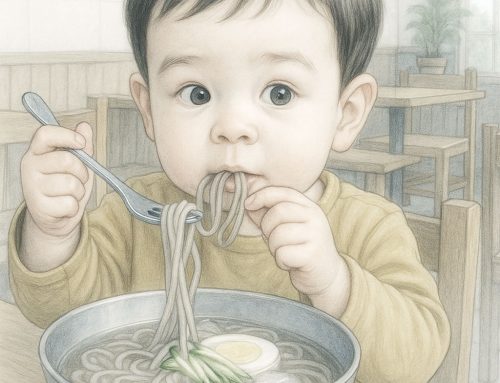

결혼하고 아이를 낳고, 다시 여름이 왔다. 물론 냉면도 왔다. 그러나 이전과는 달랐다. “냉면 먹으러 갈까?”라는 말은 이제 “애기 먹일 거 챙겼지?”로 바뀌었고, 냉면 앞에 앉아도 나는 젓가락을 들 새도 없이 아이의 손이 닿을까 그릇을 멀리 치우고, 아이를 어르고 달래며 이유식을 먹인다.

어느 날이었다. 힘겹게 아이를 재우고, 가까운 분식집에서 냉면을 시켰다. 여전히 물냉파인 나는 시원한 국물이 간절했지만, 아이가 깨어 울기 시작했다. 한 팔에 아이를 안아 든 채, 한 입도 못 먹은 냉면 앞에서 한숨을 쉬고 있을 때, 남편이 내 앞 접시를 조용히 가져갔다.

그리고 조심스레 면발을 돌돌 말더니, 숟가락 위에 올려 내게 건넸다.

“한 입이라도 먹어.”

그 한 입이, 그 여름 내 최고의 냉면이었다.

지금은 솔직히 말해서, 물냉이든 비냉이든 상관없다. 육수의 유무보다 중요한 건 누가 함께 먹느냐고, 우리가 함께 무엇을 바라보느냐는 거니까.

예전엔 같은 취향이면 사랑이라 믿었다. 지금은 다른 취향을 존중할 줄 아는 마음이 사랑이라는 걸 안다.

그리고 이제 나는 안다.

냉면이 뭐든 상관없다.

내 입에 딱 맞게, 딱 한 입 넣어주는 그 마음이면 된다.

그 한 입으로 나는 오늘도, 이 무더운 여름을 충분히 살아낼 수 있다.

그렇게 나는, 냉면보다 먼저 철이 들었다.

그리고 사랑도, 그 철을 따라 익어갔다.

글쓴이 : 문소희

한여름, 2호선 끝에서 만난 추억 (임강민)

한여름, 2호선 끝에서 만난 추억 (임강민)