“낯설고 어색했던 장인어른과의 사이가 한 그릇의 냉면을 매개로 점차 가까워지고,

냉면을 먹는 방식이 곧 사람을 대하는 태도로 이어지는 이야기”

1978년생인 나보다 나이가 많은 식당을 보면 괜히 숙연해진다.

맛 하나로 꿋꿋하게 수십 년을 견뎌왔다니……

1951년 문을 연 「대구 강산면옥 본점」은 2019년 돌아가신 장인어른보다 네 살 어리다.

지금도 나처럼 힘차게 3층 계단을 오르며 냉면을 먹으러 오는 손님들이 있다.

하지만 그 계단을 암벽 등반하듯 오르는 어르신들도 있다.

그리고 그 계단을 내려간 뒤 다시 한 번 이 냉면을 간절히 바랐을 사람도 있을 것이다.

장인어른처럼.

그분은 세상 누구보다 내가 존경하고 사랑하는 남자였다.

하지만, 처음부터 좋았던 건 아니다.

감정 표현이 또렷하고 적극적이던 장인어른은 내게 낯설고 불편한 존재였다.

정열적인 7월 여름. 결혼을 일주일 앞두고, 단둘이 식사를 청하셨다.

“내가 정말 맛있는 냉면을 먹여주겠네.”

냉면을 별로 좋아하지 않던 나는 반신반의하며 따라나섰고, 「강산면옥」에 도착했다.

자리에 앉자마자 장인어른은 내 손을 덥석 잡으셨다.

“자네의 과거에 대해 들었네.”

갑작스러운 말에 어색했고, 그 따뜻한 악력은 불편했다.

나는 누군가의 손을 오래 붙잡아본 적이 없었다.

어린 시절, 계모의 눈치를 보며 자랐고 아버지의 사업부도 콤보로 내 감정은 얼어붙어 있었다.

“내가 장인이 아니라 아버지가 되어주고 싶네.”

나는 입에 가면을 쓰고 말했다.

“하하. 감사합니다.”

매끄럽지만 텅 빈 대답이었다.

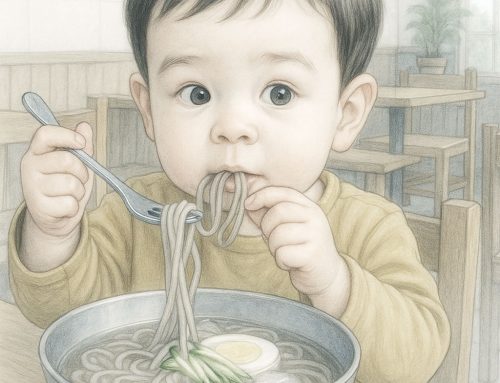

그때 냉면이 나왔다.

수북한 장조림, 신선한 채소, 넉넉한 면발.

면부터 먹으려는 나를 보고 장인어른이 손가락을 저으셨다.

“어허! 육수부터.”

육수를 한 모금 들이켰다.

눈이 번쩍 뜨인다는 말이 어떤 의미인지 그제야 알았다.

그 집 냉면은 뚜렷했다.

장인어른처럼.

“가위로 끊지 말고, 젓가락으로 조금씩 먹어보게.”

하지만 나는 끝내 가위를 들고 말았다.

익숙하지 않았고, 불편했다.

지금 돌아보면, 나는 사람의 마음도 그렇게 자르며 살아왔는지도 모른다.

잘라야 정리되고 편하다고 믿으며.

그날 이후, 우리는 자주 강산면옥에서 ‘데이트’를 했다.

장인어른은 때로 쓴 소리를 하셨지만, 따뜻한 말은 그보다 열 배쯤 많았다.

내 이야기에 귀 기울였고, 때로는 눈물까지 흘려주셨다.

그분은 늘 나를 안아주고 싶어 했고, 나는 늘 한 발짝 멀리 있었다.

때로는, 3층 계단을 내려간 뒤 그 맛을 간절히 떠올리는 일이 살아있는 사람의 몫이기도 하다.

장인어른이 떠난 뒤에도 나는 여전히 그 집을 찾는다.

냉면은 여름 음식이라지만 나는 겨울에 더 자주 간다.

차가운 면발 속에 숨어 있는 따뜻함이 유독 그리운 계절이기 때문이다.

지금은 면을 자르지 않는다.

젓가락으로 면을 천천히 들어 올려 한번은 채소에, 한번은 고기에, 때로는 그 모든 걸 함께 얹어 먹는다.

그건 냉면을 대하는 방식이자 사람을 대하는 방식이기도 하다.

사랑도 잘게 자르면 감칠맛이 사라진다.

그 사람의 마음,

그가 건넨 말,

몇 가닥씩 천천히 받아들여야 제 맛이 난다.

후루룩-

차가운 면발을 넘길 때마다 내 손을 잡아준 그 따뜻한 손의 온기가 함께 넘어온다.

“내가 아버지가 되어주고 싶네.”

그 말은 아직도 내 안에서 면발처럼 길고 길게 풀린다.

그리고 오늘도 나는, 한 멋진 남자의 아들이 되어간다.

글쓴이 : 유호현