비 오는 날 생각나는 칼국수는 어느 계절에 먹던 음식일까? 따뜻한 국물 때문에 추운 계절을 떠올리기쉽지만 칼국수는 여름 별미 음식이었다. 고려와 조선시대엔 밀 수확이 끝나는 유두(음력 6월15일)와칠석(음력 7월7일) 사이에 갓 나온 햇밀로 칼국수를 해 먹었다.

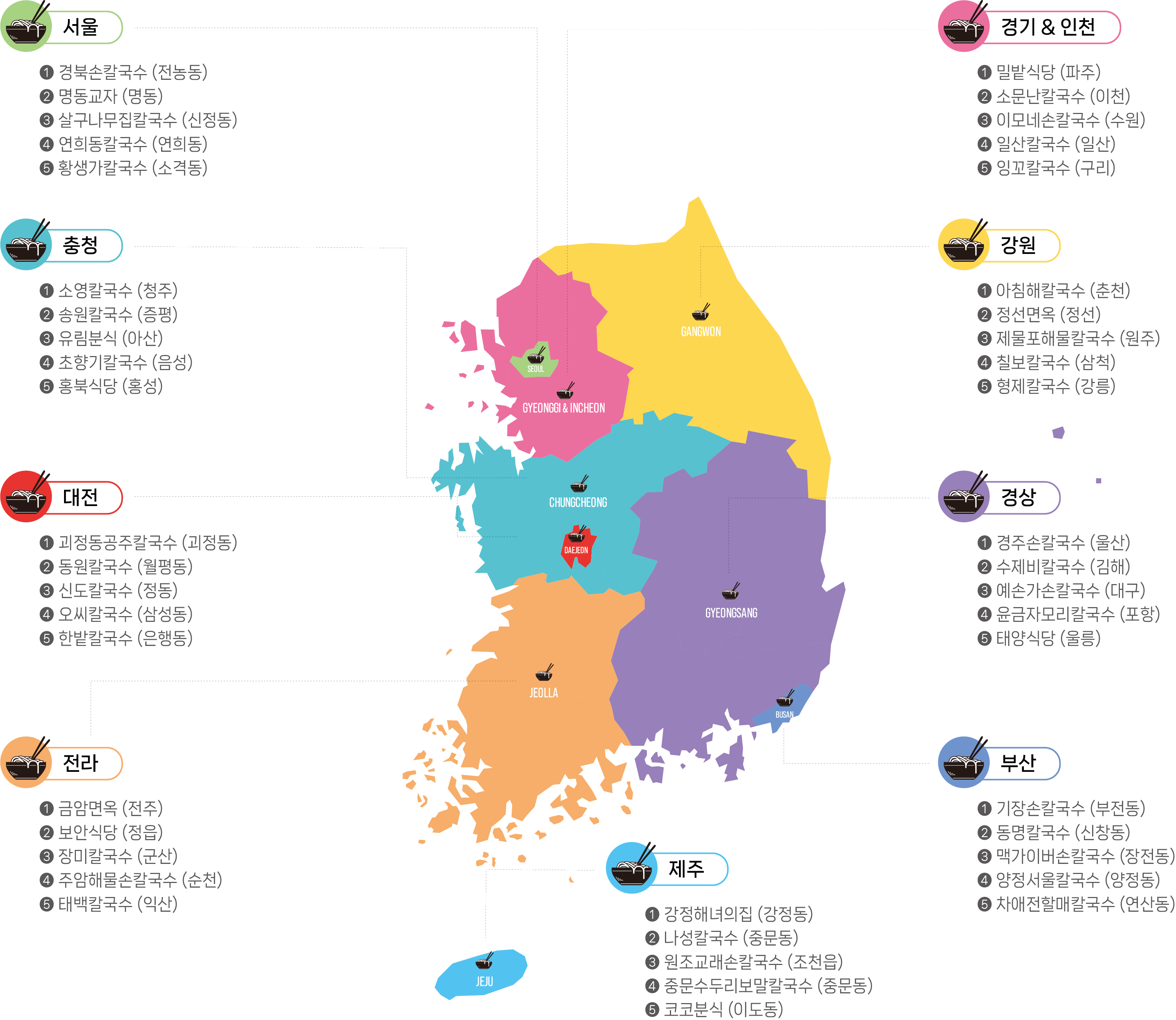

양파와 애호박 총총 썰어 넣고 끓인 육수에 칼로 자른 면을 넣어 끓이는 칼국수는 종류도 다양하다. 조개, 멸치, 닭, 소고기 등 무엇으로 국물을 내느냐에따라 이름도 달라진다. 국수 종류 중에 가장 다채로운 맛을 가졌다고 할까. 해안지방에서는 멸치나 바지락으로, 내륙지방에서는 소나 닭으로 육수를 낸다. 산간지방에서는 멸치 육수에 된장 등을 풀어 맛을 낸다. 지금이야 지역색 없이 다양하게 먹는 음식이 됐지만 예전엔 칼국수 맛 따라 전국 여행이 가능할 정도였다.

대전 칼국수의 또다른 특징은 쑥갓이라고 하는 분들이 있다

국수에 가장 진심인 지역은 대전이다.

한국전쟁 이후 철도 물류의 거점이었던 대전은 밀가루가 대량으로 유입되면서 자연스럽게 칼국수를 즐겨 먹었다. 어느 조사에 따르면 대전에는 칼국숫집이 무려 700여 곳(2003년 기준)이 넘는다니 대전 사람들의 칼국수 사랑을 짐작할 만하다.대전식 칼국수를 맛볼 수 있는 대표적인 곳은 ‘대흥동 칼국수골목’이다.

1980년대 후반부터 칼국수 집들이 하나둘 모여들기 시작했다는 이 골목은 고춧가루 팍팍 넣어 얼큰한 맛을 낸 ‘얼큰칼국수’를 포함해 집집마다 조금씩 다른 스타일의 맛을 선보인다.1961년에 개업한 한 칼국수 집은 사골과 멸치 육수에 들깻가루로 국물 맛을 내는데 고추절임을 넣고 만든 간장 다짐 양념까지 첨가하면 얼큰하게 즐길 수 있다. 이 집엔 칼국숫집의 역사를 자랑하는 특이한 벽장식이 있다. 1960년대 개업 당시300원이었던 칼국수가 시대별로 얼마나 가격이 올랐는지, 그릇 크기가 어떻게 달라졌는지 알 수 있어 보는 재미까지 더한다.

바지락 칼국수는 경기도의 향토 음식이다.

제부도 가는 길에 있는 화성 바지락칼국수 음식점. © 경기관광공사

갯벌이 풍부한 서해안에서는 바지락을 넣어 칼국수를 끓여먹었다. 경기 안산의 대부도, 화성의 제부도 등에 가면 바지락 칼국수 마을이 형성돼 있다. 대부도에선 바지락 칼국수를인분 수에 따라 대야만한 큰 그릇에 푸짐하게 담는다. 일명‘세숫대야 칼국수’다. 조개 국물이라 시원한 맛의 칼국수에해물파전까지 곁들이면 막걸리 한 잔이 절로 생각난다. 예전에는 서해안 갯벌에서 캔 풍부한 바지락으로 끓여냈지만 기후 변화 요인으로 바지락 생산량이 줄면서 이제는 중국산 바지락을 쓰는 집들이 늘었다는 게 아쉬움이랄까.

인천 중구 용동에도 칼국수 골목이 있다.

물 맑은 동네에선 술맛도 좋아서 인천항 개항 시기엔 기생집들이 주를 이뤘던 동네다. 태평양전쟁 이후 기생집이 줄면서이후 값싼 선술집 골목, 튀김 골목으로 바뀌었다가 지금의칼국수 골목이 됐다. 특별한 고명 없이도 국물맛으로 골목을번성시킨 바지락 칼국수를 비롯한 해물 칼국수집이 많다.

경상도는 남한에서 국수 문화가 가장 발달한 곳이다.

흑백요리사 이모카세1호로 유명세를 치르고 있는 경동시장의 안동국시 ©윤중의 맛멋

광복 이후 부산항에 밀가루가 들어오면서 지역마다 다양한 국수를 만들어 먹었다. “여름이면 밥 대용으로 국수를 말아먹었다”고 할 만큼 경상도 사람들은 국수를 좋아한다.

경북 안동에서는 이름도 생소한 건진국수와 누름국수를 만들어 먹었다. 두 국수는 이름은 다르지만 국수의 삼박자인면, 육수, 고명이 같다. 차이는 면발의 굵기, 면을 삶는 법,육수 온도다. 안동에서는 밀가루와 콩가루, 달걀을 섞어 면을 만든다. 고소한 맛이 면발에서부터 은은하게 느껴져 매력이 있다.

차갑게 먹는 건진국수는 면을 얇게, 따뜻하게 먹는 누름국수는 면을 굵게 썰어낸다. 둘 다 멸치 육수를 쓰는데 건진국수가 면을 따로 삶아 시원해진 육수에 국수를 말아낸다면누름국수는 끓이던 멸치 육수에 면까지 함께 삶아내 걸쭉한맛이 특징이다. 이 누름국수가 우리가 흔히 접하는 안동국시다.

시원한 건진국수는 멸칫국물이 비릿하면서 감칠맛이 난다면, 따뜻한 누름국수는 구수하고 담백하다. 고 김영상 대통령이 좋아했던 칼국수가 이 안동국시이다. 경상도 음식은맛이 없다는 편견을 깨고 서울에선 대접받는 음식이 됐다.

전라도엔 다른 지역보다 사랑받는 칼국수가 있다. 팥칼국수다.

전라도 팥칼국수 © 빛날 은혜 푸드스토리

풍부한 식재료로 음식문화가 발달해 “아무 식당이나 문 열고 들어가도 다 맛있다”는 전라도에서는 팥죽, 팥칼국수를 더운복날에도 삼계탕 같은 보양식 대신 즐겨 먹는다.

팥죽은 좋은 팥을 골라 뭉근한 불에서 오래 끓여야 완성되는 음식이다. 여기에 물을 붓고 면과 새알까지 넣으면 팥칼국수가 완성된다. 팥죽이 늘어 붙지 않게 끓이려면 주걱으로 냄비를 계속 저어줘야 하다 보니 전문점 아니고는 찾아보기 쉽지 않은 칼국수 중에 하나다.

국산 팥은 소금만 넣고 끓여도 은근한 단맛이 치고 올라오지만 기호에 따라 설탕을 듬뿍 넣어 먹기도 한다. 여느 칼국수와 달리 팥칼국수는 식어도 맛이 난다. 차갑게 굳은 팥죽 국물과 면을 수저로 푹푹 퍼먹어도 달고 고소한 맛이 난다. 배달 플랫폼이 생기기 전에 군산이나 보성 등 전통시장에서는팥칼국수를 손잡이가 달린 스테인리스 양동이에 담아 오토바이에 실어 배달했다. 여럿이 함께 나눠 먹는 별미이자 추억의 음식이기도 하다.

바다 건너 제주도의 칼국수는 해산물 외에도 돼지 뼈로 우려낸 육수를 쓴다.

제주도에서는 굵은 면을 선호해 고기국수에도 왕면을 쓰는 게 특징이다. 국수 공장에서 뽑아낸 왕면대신 넓적하게 썰어낸 생면을 끓여내면 칼국수다. 제주도에선 전통적으로 쌀가루를 혼합한 면을 많이 사용했다.

부산은 해산물을 넣은 해물 칼국수를 쉽게 만날 수 있다.

바지락, 홍합, 멸치, 새우 등을 넣고 끓인 육수가 시원하고 감칠맛이 난다. 항구 도시 답게 어부들이 바다에서 갓 잡은 신선한 해산물로 만들어 먹던 음식인데 부산을 찾는 타지인들도 추운 날씨에 속을 데워주는 음식으로 많이 찾는다. 돼지국밥, 각종 회까지 먹을거리 넘치는 도시지만 술꾼들에겐 술자리를 마무리 하는 음식으로 즐겨먹던 칼국수가 이곳에 있다.

여러 지역 문화가 섞인 서울은 각 지역의 향토 국수가 다 모여 있다.

맛을 내는 방식은 비슷해도 개성을 살린 집들이 특징이랄까. 주류를 이루는 건 사태나 양지, 사골을 고아 육수를 쓴칼국숫집이다. 고 김영삼 전 대통령이 좋아했던 서초동의 안동국시집은 콩가루를 섞은 면과 깻잎절임이 특징이고, 연극인들이 많이 찾는 혜화동의 한 칼국숫집은 짧고 가늘게 썰어낸 면과 고추 다진 양념으로 입맛을 돋운다. 외국인 관광객들까지 줄 서는 명동의 칼국숫집은 부추와 다진 고기 고명이 달고 구수한데 마늘향 강한 김치가 젓가락을 멈추지 못하게 한다. 서초동의 이름난 남도음식점은 팥칼국수와 매생이 칼국수 등 남도의 맛을 풍부하게 즐길 수 있다.

음식은 각 지역의 특산물과 식문화가 반영되어 다양한 맛과 특징을 가지지만 이제는 지역색이 많이 사라졌다. 바지락 칼국수를 먹으러 서해안을 가는 게 아니라 서해안에 간 김에 바지락 칼국수를 먹는달까. 사람들의 기호 따라 변하는 게 음식이라 전통을 이어 맛을 지켜오던 이들의 손맛도 그에 맞춰 변한다. 후루룩 후루룩 먹는 칼국수의 인기가 예전만못하다지만 최근 뜨는 넷플릭스 예능 <흑백요리사> 때문에 문턱이 닳고 있는 칼국숫집이 있다. 이모카세 1호가 경동시장에서 운영하는 안동집이다. ‘가난 때문에 시작했고 국수가 싫었지만 가족을 살려준 음식이었다’는 칼국수 한 그릇이 또 어떤 바람을 일으킬지 사뭇 궁금하다.

글 김미영

한겨레신문 영상소셜팀 기자

<한겨레21> <한겨레신문>에서 경제부, 문화부, 사회부 등을 거친 21년 차 기자다. 면발 뽑듯 많은 기사를 쓰며 ‘선주후면(先酒後麵, 먼저 술 마시고 국수를 먹는다)’을 생활화하다 <대한민국 누들로드>라는 책도 썼다.